Viele Unternehmen – und auch ich selbst – haben in den letzten Jahren erlebt: Neue Kundenkontakte entstehen längst nicht mehr nur über Google, sondern zunehmend über Plattformen wie Perplexity, ChatGPT, LinkedIn, Blogartikel oder klassische Empfehlungen. Die totale Abhängigkeit von Google, die früher selbstverständlich schien, ist für mich glücklicherweise vorbei.

Trotzdem beobachte ich die aktuellen Entwicklungen bei Google mit wachsender Sorge. Einst wollte das Unternehmen „die Weltinformationen organisieren“ – eine Vision, die Google an die Spitze brachte. Heute zeigt sich jedoch ein anderer Wandel: vom Suchmaschinen-Pionier hin zum Werbe-Monopolisten, der immer stärker auf Monetarisierung setzt.

Die zentrale Frage lautet daher: Steht Google an einem Wendepunkt wie einst Kodak – mit der Innovation in der Hand, aber der Gefahr, die Zukunft zu verspielen? Denn auch in der Künstlichen Intelligenz war Google lange Wegbereiter. Doch anstatt diese Rolle souverän zu nutzen, wirkt das Unternehmen inzwischen getrieben und reaktiv.

Nimmt Google ein ähnliches Schicksal wie Kodak in Kauf?

Kodak war einst unangefochtener Marktführer in der Fotografie. Ironischerweise erfand ein Kodak-Ingenieur 1975 die erste Digitalkamera – doch das Unternehmen hielt sie zurück, um das lukrative Filmgeschäft nicht zu gefährden. Das Ergebnis: Während andere Hersteller wie Canon oder Sony den Digitalmarkt eroberten, verschlief Kodak die Revolution. 2012 folgte die Insolvenz – ein Paradebeispiel für ein Unternehmen, das zwar die Zukunft in den Händen hielt, sie aber aus Angst vor Veränderung ignorierte.

Bei Google zeigt sich das Gegenteil – und doch ist die Gefahr ähnlich. Nach dem spektakulären Start von ChatGPT im November 2022 reagierte Google nicht souverän, sondern panisch: interne „Red-Flag“-Meetings, eilig zusammengebastelte KI-Präsentationen, ein überstürztes Ausrollen neuer Features. Statt klare Visionen zu kommunizieren, wirkte das Unternehmen getrieben – und läuft seitdem Trends hinterher, anstatt sie wie früher selbst zu setzen.

Der gravierende Vergleich lautet also:

- Kodak zerstörte sich durch Untätigkeit.

- Google könnte sich durch Übereifer und hektische Reaktionen selbst schaden.

Am Ende steht dasselbe Risiko: Der Verlust von Vertrauen, Relevanz und Marktführerschaft.

Widerspruch zwischen Richtlinien und Realität

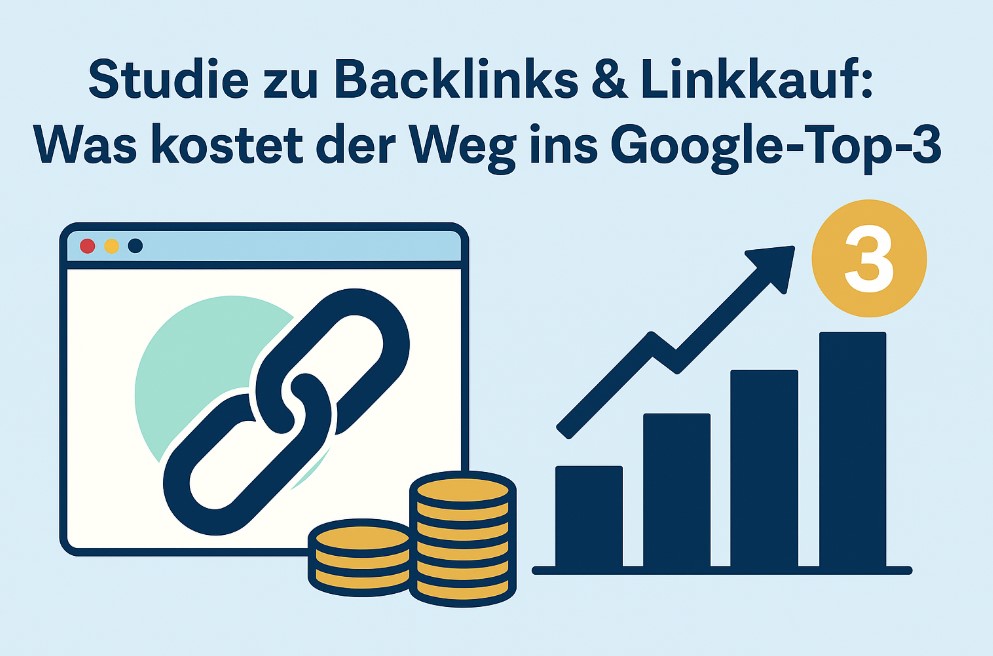

Offiziell gilt Googles Haltung im Linkbuilding seit Jahren als eindeutig: Linkkauf und Linktausch verstoßen gegen die Webmaster-Guidelines und können zu Abstrafungen führen. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Die Märkte für Links und Netzwerke florieren nach wie vor – teilweise sogar so, dass Projekte, die sich stark auf gekaufte Backlinks stützen, im Ranking nicht bestraft, sondern belohnt werden. Auf einschlägigen Listen finden sich zahlreiche Seiten, die zwar längst qualitativ fragwürdig sind oder schon einmal abgestraft wurden, dennoch aber durch ein künstliches „Aufpumpen“ ihrer Domain-Rating-Werte (DR) mit Spamlinks am Leben gehalten werden.

Für Außenstehende entsteht dadurch ein eklatanter Widerspruch:

- Offizielle Guidelines predigen Fairness, Qualität und Natürlichkeit.

- Die Realität im Index belohnt oft genau das Gegenteil.

Die Deutung liegt nahe: Entweder versteht Google die eigenen Richtlinien nicht mehr oder die Umsetzung erfolgt so halbherzig, dass große Lücken im System bleiben.

Die Folge ist klar: Die SEO-Branche nutzt diese Schlupflöcher weiter – nicht aus Bosheit, sondern weil es schlicht funktioniert. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in Google als „moralischen Kompass“. Wenn die Regeln nicht konsequent durchgesetzt werden, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Wenn ich solche Richtlinien selbst nicht einhalten, wie kann ich dann im Zuge der AI Trends aufsteigen?

In diesem Zusammenhang möchte ich auf meine Studie zum Linkkauf für die Top 3 mal verweisen. Während einige Unternehmen sich auf natürlichen Linkaufbau konzentrieren, fokussieren sich andere offensichtlich auf Black Hat SEO Maßnahmen.

Wozu brauche ich Google noch?

Wenn ich meinen eigenen Alltag betrachte, fällt mir eines auf: Neue Kunden kommen längst nicht mehr nur über Google. Immer häufiger entstehen Kontakte über Plattformen wie Perplexity, ChatGPT, LinkedIn, eigene Blogartikel oder ganz klassisch durch Empfehlungen. Google ist für mich also nicht mehr der alleinige Gatekeeper für Reichweite.

Diese Beobachtung deckt sich mit einem allgemeinen Trend: Nutzer informieren sich heute an vielen Stellen – in sozialen Netzwerken, über KI-gestützte Tools oder direkt bei Marken und Influencern. Die Rolle von Google als unumstößlicher Mittelpunkt der Online-Sichtbarkeit verliert damit an Selbstverständlichkeit.

Daraus ergibt sich die Frage: Welchen praktischen Stellenwert hat Google künftig noch?

- Als Wissensquelle ist es nicht mehr konkurrenzlos – KI-Systeme liefern Antworten oft schneller und kompakter.

- Als Werbeplattform gewinnt Google zwar weiter an Bedeutung, gleichzeitig drängen Anzeigen die organischen Inhalte stärker an den Rand.

- In den Suchergebnissen werden große Player bevorzugt ausgespielt, während kleinere Seiten es schwerer haben, dauerhaft Sichtbarkeit zu halten.

Natürlich bleibt Google ein zentraler Akteur, und auch SEO wird nicht verschwinden. Doch die Abhängigkeit, die viele Unternehmen über Jahre hatten, verliert an Gewicht. Für viele stellt sich deshalb die nüchterne Frage: Ist Google noch unverzichtbar – oder inzwischen nur noch eine von mehreren Optionen im Marketing-Mix?

Die Rolle der KI und „künstlicher“ Entwicklungen

Mit großem Trommelwirbel hat Google in den vergangenen Monaten neue KI-Produkte vorgestellt – von VEO3 über die Search Generative Experience (SGE) bis hin zu den AI Overviews. Doch die entscheidende Frage lautet: Welchen konkreten Nutzen bringen diese Entwicklungen?

Statt die Suche einfacher und transparenter zu machen, entstehen durch KI-Antworten zusätzliche Schichten zwischen Nutzern und den eigentlichen Webseiten. Für Unternehmen und Agenturen ist der praktische Mehrwert bislang überschaubar. Die Qualität der Antworten schwankt stark: mal oberflächlich, mal ungenau, selten wirklich tiefgehend oder direkt umsetzbar.

Auch Googles eigenes KI-Flaggschiff, Gemini, wirkt – zumindest in der kostenlosen Version – noch unausgereift. Viele Fachanwender empfinden es bislang nicht als echte Unterstützung im Arbeitsalltag.

Das birgt ein Risiko: Während Google versucht, seine Marktposition durch KI-Innovationen zu festigen, entstehen gleichzeitig Alternativen wie Perplexity, ChatGPT oder spezialisierte Suchsysteme. Diese werden von Nutzern oft als schneller, präziser und praxisnäher wahrgenommen. Gelingt es Google nicht, die Qualität und den Mehrwert seiner KI-Angebote spürbar zu steigern, könnte daraus ein weiterer Vertrauens- und Relevanzverlust erwachsen.

Monetarisierung um jeden Preis

In den letzten Monaten zeigt sich ein klares Muster: Immer mehr Google Ads verdrängen die organischen Suchergebnisse. Das frühere Gleichgewicht zwischen Werbung und organischen Treffern verschiebt sich zunehmend zugunsten der Anzeigen.

Besonders deutlich wurde das an einem Freitag im September, als nahezu die gesamte erste Ergebnisseite überwiegend mit Ads gefüllt war. Die organischen Treffer, die einst das Herzstück der Suchmaschine bildeten, gerieten dabei stark in den Hintergrund. Für viele Nutzer entstand dadurch der Eindruck, dass Google sich stärker als Anzeigenplattform positioniert.

Kurzfristig steigert diese Strategie die Umsätze – schließlich sind die Klickpreise im Werbegeschäft Googles wichtigste Einnahmequelle. Langfristig birgt sie jedoch ein Risiko: Je weniger Nutzer organische Ergebnisse als verlässliche Informationsquelle wahrnehmen, desto mehr leidet das Vertrauen in die Plattform.

Statt die besten Antworten in den Vordergrund zu stellen, entsteht für Nutzer ein zunehmend kommerzielles Umfeld, in dem echte Relevanz schwerer erkennbar ist. Damit wächst die Gefahr, dass sich Menschen nach Alternativen umsehen – und diese sind heute leichter zugänglich als je zuvor.

Fazit: Zwischen Kodak-Falle und Zukunftschance

Google steht nicht vor dem Ende – wohl aber an einem entscheidenden Wendepunkt. Während Kodak durch Untätigkeit die digitale Zukunft verschlief, riskiert Google durch überhastete Reaktionen und starken Monetarisierungsdruck einen Verlust an Vertrauen und Relevanz.

Nutzer haben heute Alternativen – und sie nutzen sie: KI-Suchsysteme, soziale Netzwerke oder direkte Markenkanäle. Damit ist Google nicht länger der alleinige Gatekeeper der digitalen Welt, sondern einer von mehreren Akteuren im Informations- und Marketingmix.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Google die KI-Technologie beherrscht – das ist unbestritten. Viel wichtiger ist, ob es gelingt, den Fokus wieder auf Vertrauen, Transparenz und echte Nutzerzentrierung zu legen. Gelingt dieser Schritt nicht, droht Google trotz technischer Stärke in eine moderne „Kodak-Falle“ zu geraten.