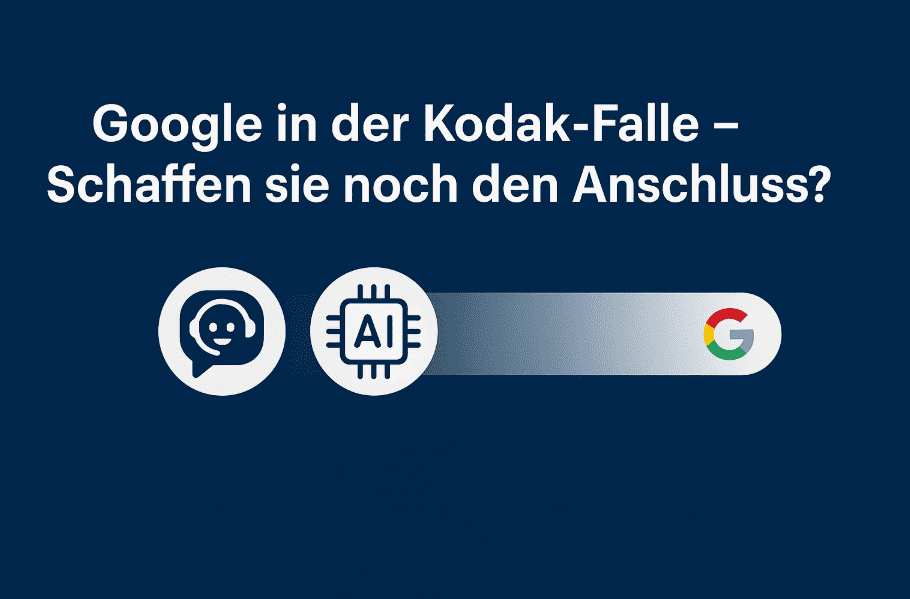

Google und KI? Ich sehe da eher eine Zweckbeziehung. Google galt über zwei Jahrzehnte als Quasi-Monopolist im Bereich der Websuche. Doch das Blatt beginnt sich zu wenden: Googles weltweiter Marktanteil liegt mittlerweile unter 90 % – ein Wert, der zwar weiterhin dominant wirkt, aber im historischen Kontext ein Warnsignal darstellt. Neue Systeme gewinnen an Boden. Der Marktenanteil der meistgenutzten Suchmaschinen auf dem Desktop nach Pageviews sank auf rund 79% im April 2025. Oktober 2018 lag er noch bei über 18%.

Und vor allem ein Faktor verändert das Suchverhalten rasant: Künstliche Intelligenz. Mit dem Aufstieg von KI-basierten Antwortmaschinen wie ChatGPT mit Webzugriff, Perplexity.ai und Bing CoPilot beginnt eine neue Ära der Informationsbeschaffung. Nutzer wollen keine Linklisten mehr – sie verlangen konkrete, verständliche und direkt nutzbare Antworten. Die klassische Google-Suche wirkt dagegen zunehmend veraltet.

Intern hat Google 2022 bereits auf „Alarmstufe Rot“ geschaltet, als die Möglichkeiten mit ChatGPT bekannt wurden. Google reagierte zunächst mit dem KI-Chatbot Bard, der später unter dem Namen Gemini neu positioniert wurde. Parallel dazu wurde das Feature SGE (Search Generative Experience) entwickelt – eine Erweiterung der klassischen Suche, die KI-generierte Antwortboxen direkt über den regulären Suchergebnissen anzeigt.

Die zentrale Frage lautet daher: Bleibt Google auch im KI-Zeitalter führend – oder droht der Verlust seiner Vorherrschaft an agilere Konkurrenten?

Ein realistischer Blick in die Zukunft: Wird Google von der Realität abgehängt?

Auch wenn Google heute noch Marktführer ist, sollten wir nicht automatisch davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren so bleibt. Die Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Suche deuten bereits an, wohin die Reise geht: weg von statischen Linklisten – hin zu dynamisch generierten, aktuellen Antworten.

Ein denkbares Szenario: Ein neues Suchsystem setzt sich durch, das nicht nur Seitenindizes durchsucht, sondern kontextbezogene Inhalte in Echtzeit generiert, Quellen auf Aktualität prüft und dabei relevante, lokale Informationen präzise in den Vordergrund stellt. Kurz: Eine Suche, die wirklich versteht, was gemeint ist, und was gerade gilt.

Fehlende Aktualität der organischen Suchergebnisse

Dass Google diese Entwicklung nicht mehr vollständig beherrscht, zeigt sich bereits heute in der Praxis. Wer etwa im Mai 2025 nach einem Fotostudio für Passbilder sucht, erhält über Google zunächst seitenweise klassische Fotostudios – inklusive veralteter Webseiten, die noch von ausgedruckten Fotos sprechen. Die neue gesetzliche Regelung, dass seit dem 1. Mai 2024 nur noch digitale, direkt übermittelte Passbilder akzeptiert werden, bleibt außen vor. Die Tatsache, dass die Automaten in der Nähe nicht bedient werden können, wird nicht berücksichtigt.

Die gehypte Search Generative Experience (SGE) blendet diese hochrelevante Information aus – ein klares Zeichen: Google liefert oft vergangenheitsbasierte Daten oder Meldungen von großen Portal, statt wirklich aktuelle und praxisrelevante Antworten zu bieten. Genau hier liegt die Chance für neue Systeme, die auf Live-Daten, Aktualität und kontextuelle Intelligenz setzen.

Fehlende Diversität: Wenn immer die Gleichen oben stehen

Ein weiteres strukturelles Problem: Die organische Suche wird zunehmend von großen Portalen dominiert. Statt vielfältiger Meinungen, lokaler Anbieter oder spezialisierter Fachblogs sieht man immer häufiger die üblichen Verdächtigen – große Verlagsseiten, Preisvergleichsseiten, Medienkonzerne oder Content-Farmen mit enormem Output. Die Suchergebnisse werden dadurch monoton, die Diversität im Web verkümmert.

Besonders kritisch wird es, wenn dabei gegen die eigenen Google-Richtlinien verstoßen wird – etwa durch massiven KI-Content, der in Serie produziert wird, oder durch gekaufte Links, die Rankings manipulieren. Obwohl Google immer wieder betont, solche Praktiken zu erkennen und abzustrafen, zeigen die Suchergebnisse ein anderes Bild: Seiten mit aggressivem Linkaufbau und KI-generierten Inhalten stehen oft ganz oben.

Das ist ein klarer Widerspruch zu den SEO-Guidelines, die Qualität, Transparenz und echten Mehrwert in den Vordergrund stellen sollen. Während kleine und mittlere Anbieter sich mühsam an Googles Spielregeln halten, profitieren große Player davon, die Regeln zu umgehen – teils mit Methoden, die schon fast an Black Hat SEO erinnern.

In der Praxis heißt das: Was Google predigt, wird im Algorithmus nicht umgesetzt. Der viel zitierte EEAT-Ansatz (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) verkommt zur Theorie, wenn es doch wieder die Reichweite, Domainpower und Content-Masse sind, die zählen.

Kann Google seine Monopolstellung in den nächsten 20 Jahren verlieren?

Die Antwort lautet: Ja – durchaus.

Googles Stellung als Marktführer ist zwar nach wie vor stark, doch erste Risse sind sichtbar. Die Glaubwürdigkeit leidet, insbesondere wenn offensichtliche Schwächen wie veraltete Ergebnisse, überoptimierte Inhalte oder die systematische Bevorzugung großer Portale regelmäßig Nutzerfrust auslösen. Gleichzeitig ist der Support von Google für kleinere Publisher, Nutzer und lokale Anbieter oft kaum vorhanden oder intransparent. Vertrauen schwindet – langsam, aber spürbar.

Der entscheidende Faktor könnte jedoch aus einer anderen Richtung kommen: Werbung.

Bis heute finanziert sich Google zu einem Großteil über Google Ads, insbesondere über Suchanzeigen. Das sorgt für eine wirtschaftliche Abhängigkeit von einem System, das zunehmend nicht mehr mit dem Nutzerverhalten im KI-Zeitalter kompatibel ist. Wer eine Antwort in natürlicher Sprache bekommt, klickt nicht mehr auf fünf Anzeigen. Dieses Modell kommt ins Wanken.

Und genau hier liegt ein potenzieller Wendepunkt:

Sobald alternative KI-Suchsysteme wie Perplexity, ChatGPT, CoPilot oder You.com beginnen, bezahlte Inhalte oder intelligente Werbeformate anzubieten – aber in einer relevanteren, nützlicheren, weniger aufdringlichen Form – kann Googles Geschäftsmodell ernsthaft gefährdet sein.

Wenn die Monetarisierung ohne Qualitätsverlust gelingt und Nutzer merken, dass sie dort bessere, aktuellere und fairere Antworten erhalten, dann könnte es tatsächlich passieren, dass Google innerhalb der nächsten 10–20 Jahre seine marktbeherrschende Stellung verliert – nicht durch einen Skandal oder radikalen Zusammenbruch, sondern durch schleichenden Bedeutungsverlust.

Die Antwort lautet: Nein – auf keinen Fall.

Trotz aller Schwächen und wachsender Konkurrenz darf man Googles strukturelle Macht nicht unterschätzen. Die Realität ist: Der Konzern sitzt auf einem gewaltigen Ökosystem aus Daten, Produkten, Infrastruktur und Nutzergewohnheiten – eine Verflechtung aus Suchmaschine, Android, Chrome, Gmail, YouTube, Maps und Google Ads, die kaum ein anderer Anbieter auch nur annähernd replizieren kann.

Selbst wenn neue KI-Suchsysteme technisch überzeugen, fehlt es ihnen an einer entscheidenden Ressource: Verankerung im Alltag. Google ist Voreinstellung auf Milliarden Geräten, tief in Betriebssysteme integriert und oft Synonym für „Suchen“ geworden. Diese Nutzergewohnheiten zu durchbrechen, ist kein leichtes Spiel – auch nicht für Systeme wie ChatGPT oder Perplexity.

Zudem sind viele Unternehmen, Publisher und Online-Shops massiv von Google Ads abhängig. Der Werbemarkt ist fest in Googles Hand, und viele Geschäftsmodelle basieren auf exakt diesem Traffic. Selbst wenn neue Werbeformen entstehen, wird es dauern, bis sie Reichweite, Vertrauen und Trackingstrukturen im Stil von Google bieten können.

Und zuletzt: Auch Google wird nicht stillstehen. Mit Gemini, SGE und Project Astra zeigt der Konzern, dass er bereit ist, sich neu zu erfinden – wenn auch langsamer als Start-ups.

Unser Blick auf den Status quo: Zwischen Abhängigkeit und Enttäuschung

In der Praxis setzen wir in der Suchmaschinenoptimierung weiterhin stark auf Google – schlicht, weil der Traffic-Anteil und die Sichtbarkeit dort noch immer entscheidend sind. Doch im Zeitverlauf beobachten wir einen spürbaren Qualitätsverlust und eine wachsende Unzufriedenheit mit den Suchergebnissen – sowohl aus Nutzer- als auch aus SEO-Perspektive.

Googles System muss sich weiterentwickeln.

Statt sich auf die immer gleichen großen Portale, Preisvergleichsseiten oder Medienhäuser zu verlassen, braucht es eine echtere Vielfalt an Quellen. Auch ein kleiner, spezialisierter Blogbeitrag sollte gegenüber einem oberflächlichen Fachmagazin-Beitrag eine Chance auf gute Rankings haben – wenn er den besseren Content liefert.

Aktuell erleben wir jedoch zu oft das Gegenteil: große Seiten werden bevorzugt, kleinere unabhängigere Anbieter haben es schwer. Und obwohl Google stets predigt, Qualität vor Autorität zu bewerten, scheint das in der Praxis nur selten der Fall zu sein. Besonders kritisch: Der Umgang mit KI-generierten Inhalten. Umfangreiche, gut recherchierte Texte stehen unter Generalverdacht, automatisch erstellt worden zu sein – unabhängig von ihrer tatsächlichen Qualität.

Ein weiterer Dauerbrenner bleibt die Rankingmanipulation durch Linkkauf. Obwohl Google dies öffentlich verurteilt, blüht das Geschäft im Hintergrund weiter – und dominiert vielerorts die Sichtbarkeit. Fast täglich erhalten wir Angebote von dubiosen Portalen, die Backlinks „zum Sonderpreis“ verkaufen – inklusive „do-follow“ und „Content-Integration“.